クリマテックは自然計測の

システムインテグレーターです

システムインテグレーターとは、システムの設計、構築、導入、保守、運用などの業務を一貫して請け負う事業者のことです。

自然計測のシステムインテグレーターである弊社は、様々な自然環境下での導入実績があり、砂漠、雪山、海上など、どのような条件の中でも、ベストなご提案をさせていただきます。

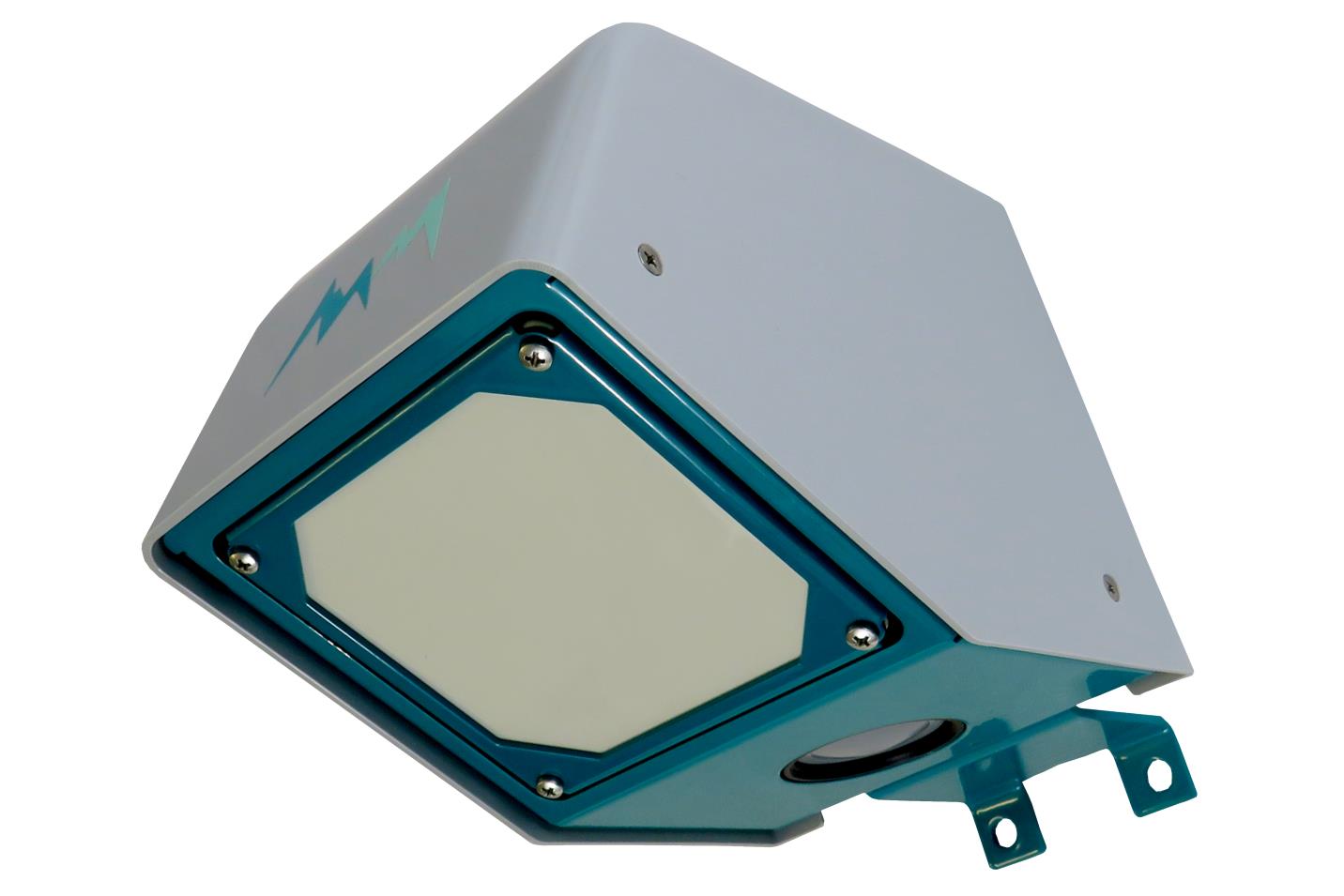

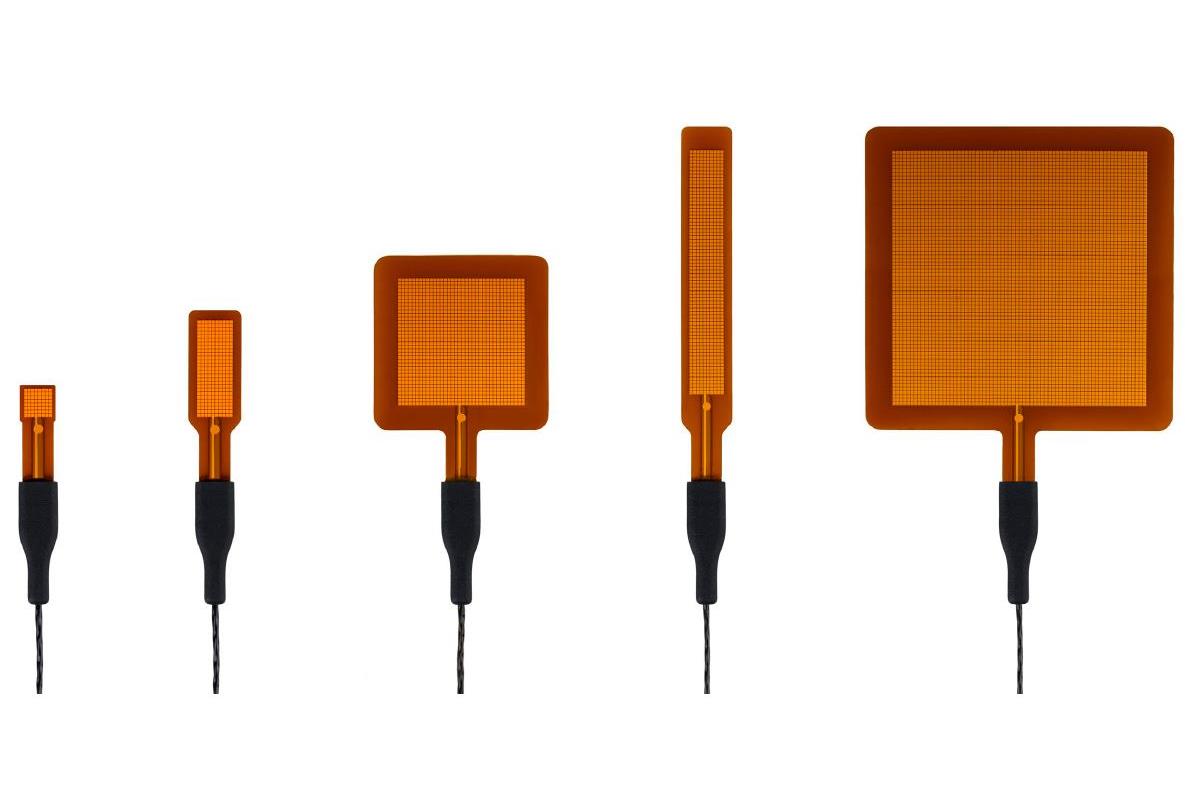

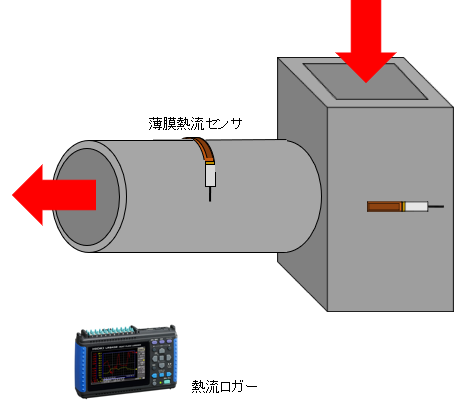

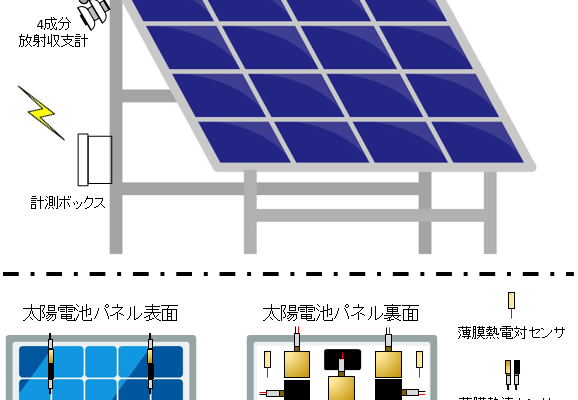

製品情報

当社で取り扱っているセンサ・ロガーおよび

周辺機器に関する情報を掲載しています。

キーワードから探す

観測項目から探す

メーカーから探す

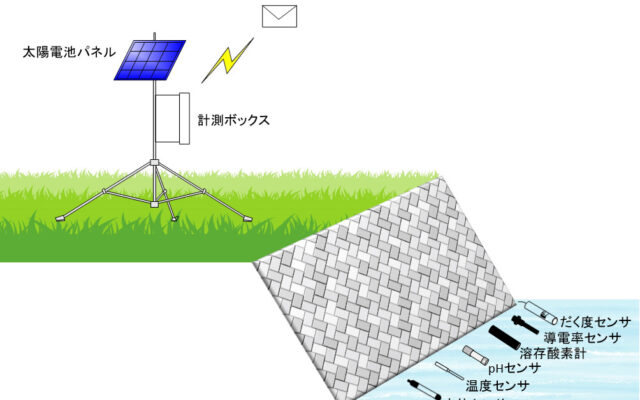

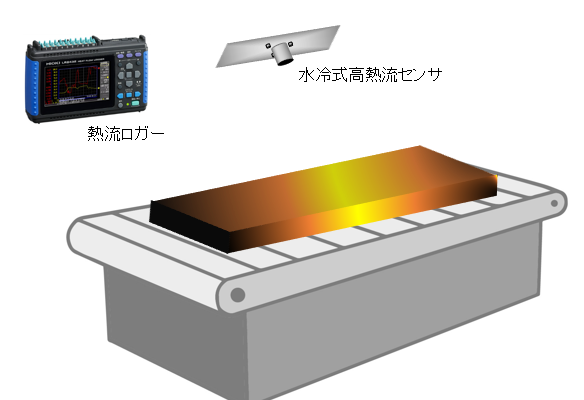

ソリューション

クリマテックのソリューション紹介に関するページです。

お気軽相談

お気軽相談

見積り依頼

見積り依頼